黒島ってどんな島?

弊社HP内「黒島研究所レポート」(黒島研究所レポート – 近海郵船株式会社)でも

お知らせをさせて頂いておりますように、今年度は2025年6月に第一回目の黒島研修を実施しています。

参加された社員の皆さんには終了後に研修レポートを提出してもらっています。

力作が多かった中、今回はそのうちの一つをご紹介させて頂ければと思います。

はじめに 黒島ってどんな島?

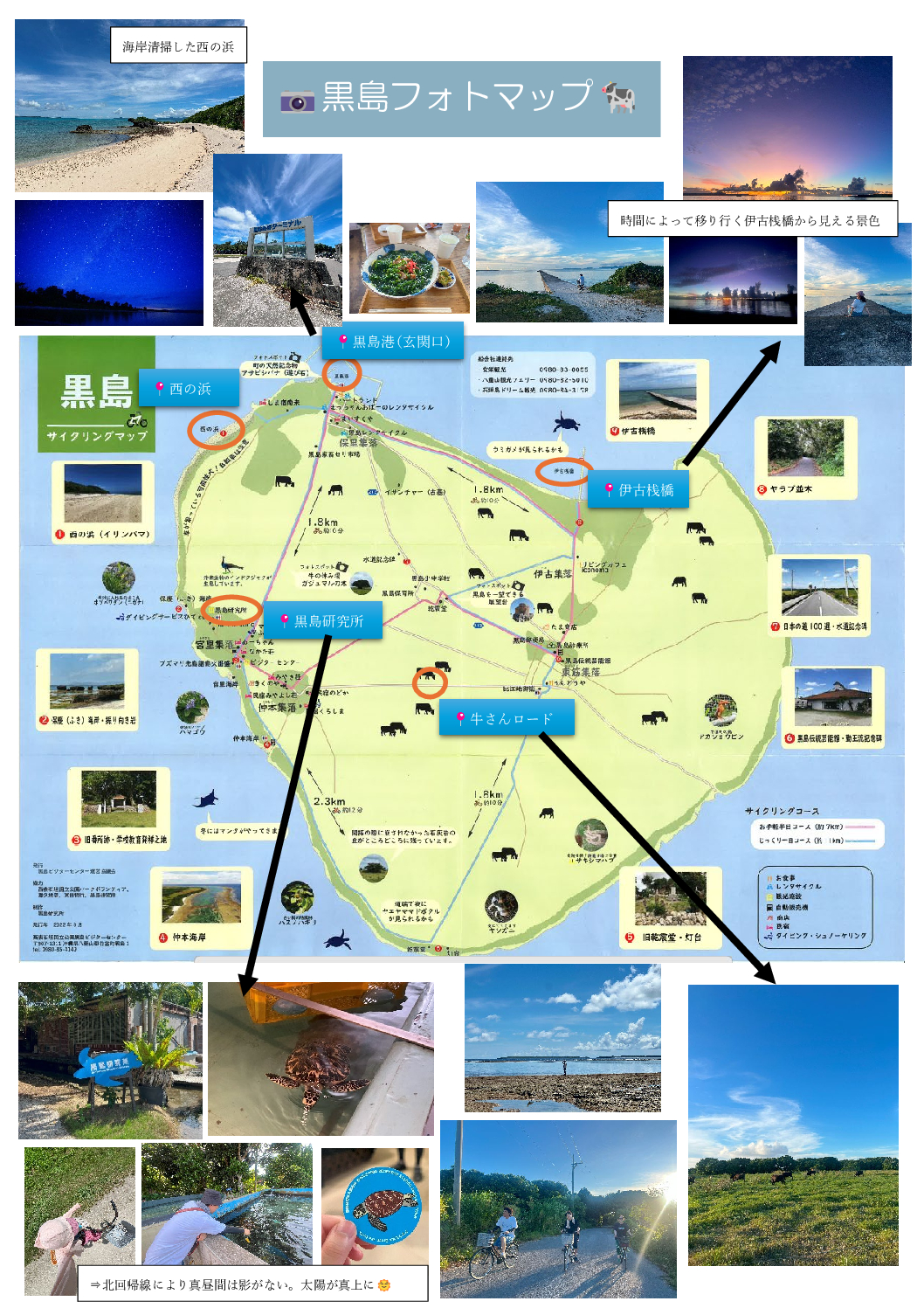

黒島とは沖縄県の八重山諸島にある島。八重山諸島は沖縄本島から南西へ約400㎞の位置にある島々の総称で石垣島を中心に大小32の島々で構成されている。黒島は、八重山諸島の中の1つの島であり、「ひとの数より牛の数が多い島」として有名であり、また島の形がハート型であることから、「ハートアイランド」とも呼ばれる。自然豊かな島であり、あらゆるところに黒い牛がのびのびと放牧されている。観光客はレンタルバイクやレンタサイクルで移動。こじんまりしていて静かな島。

黒島研究所

黒島研究所は1975年に設立され、沖縄県でも歴史のある海洋生物の研究所。小さな水族館と博物館であり、展示されている生き物は魚、ヤシガニ、ハブ、ウミガメ、クジャク、にわとり、サメなど。また黒島の動物の標本やサンゴの展示、宇宙からの漂着物なども幅広く展示されている面白い研究所。主にウミガメを研究する施設ではあるが一般の方も入れる、黒島の観光スポットとなっている。

海岸清掃

西の浜にて1時間清掃活動を行った。写真ではきれいに見える海岸も多くのごみが落ちており、ペットボトル・瓶・缶・発泡スチロール・浮きなど流れついたごみは様々。ペットボトルのラベルは中国語や韓国語で記載されているものもあり、海外から流れついたものも多そう。暑い中の作業ではあったが、ウミガメが海岸へ産卵するための環境を整えるには海岸清掃は重要であることを体感できた。海岸清掃は苫小牧でも行ったことはあるが、西の浜の方が断然ごみの量が多く、職員の方も含め10人で作業し軽トラの荷台にパンパンに乗せ3往復できるぐらいゴミを回収した。

ウミガメ産卵探しのナイトウォーク

ウミガメの産卵に立ち会うために夕食後20:00より西の浜を調査。

1時間ほど懐中電灯を消し、ウミガメに優しい赤いライトをもとに海岸散策。残念なことに産卵には立ち会えず・・・

ただ、散策する中で日中には観察できない「ヤシガニ」や海の生物も観察することができ、充実した時間を過ごすことができた。黒島で出会う生物はすべてサイズが大きく、大自然を体感した。

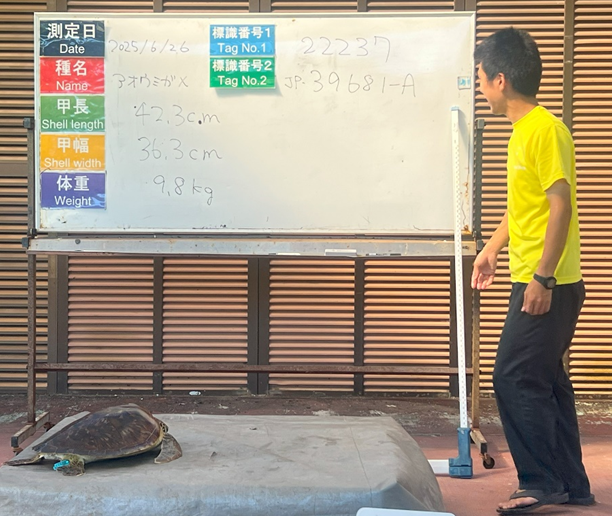

ウミガメ放流

黒島最終日、研究所で調査用のアオウミガメの放流に立ち会った。絶滅が危惧されているウミガメは、消息数や個体の同行を常に把握・観察することが必要不可欠な作業になる。同研究所では「標識放流調査」も行っている。産卵のために上陸したウミガメや漁業で捕獲されたウミガメに、標識(タグ)を付ける。それにより次回タグが付いたウミガメを見つけた際に、そのウミガメの動向や成長具合を調査することができる。これまでに、黒島研究所では、5000個の標識を使用したとのこと。

アオウミガメ

種名 アオウミガメ

甲長 42.3㎝

甲幅 36.3cm

体重 9.8kg

標識番号1 22237

標識番号2 JP39681-A

このように放流対象のウミガメを計測する。初めてウミガメを抱っこしたがパタパタと暴れてとてもかわいい。非常に貴重な体験だった。放流場所は黒島フェリーターミナルの近くの海岸。海に背を向け、ウミガメを放しても自分で方向転換し、一直線に海へと帰っていった。放流した後も海岸から、アオウミガメが気持ちよさそうに泳いでいる姿も見られて、心温まる時間だった。

黒島オプション研修

牧場体験

人の数より牛の数が多い黒島では、3000頭以上の牛が飼育されている。我々は牛舎にて、えさやり体験や人口受精の見学もさせていただいた。牛の人工授精は、すべて人の手で行う。発情しているメスの子宮を触り、張り具合をみて、精子を注入する。精子も良いブランド牛から採れたものは1万円もするという。2か月に1度牛のセリがあり、全国から酪農農家が訪れ、それぞれの地域で育てられ、山形牛・神戸牛・松坂牛になる。1回に150頭もの牛がセリにかけられる。どの牛ものびのび暮らしていて、人の愛を受け育てられていた。

海洋調査船AKARI乗船

シュノーケリングツアーでAKARIに乗船。黒島付近は透明度が高く、沖縄の海は何度か訪れたことはあるが、こんなにも透明度の高い海は初めてだった。黒島に住む魚の観察もでき、寄贈したAKARI船でクルージングしながら見る黒島の景色は一生忘れない。

黒島研究所内で展示している魚たちは、AKARIに乗船するもしくは、西の浜から潜って捕獲することが多いらしく、研究・調査の役に立っており喜ばしく思う。

対馬丸記念館見学

研修の最終日には対馬丸記念館を見学した。また実際に、対馬丸に乗船し事故に遭ったが救助され今は語り部として講演を行う照屋さん(85歳)にもお話を伺うことができた。

対馬丸は親会社日本郵船の貨物船であり、太平洋戦争中に疎開者を那覇から長崎へ疎開させるのに乗船させていた。対馬丸が沈没してしまったのは、1944年8月22日PM10:21にアメリカ軍ボーフィンの魚雷が命中し、その11分後だったという。

救助された照屋さんは、当時4歳。お母様とお姉さんとで船に乗っており、襲撃され、船から離れるために海に飛び込んだ。その後、照屋さんの母は逸れた姉を探しに行き、照屋さんは醬油蓋に掴まり16時間後に救助された。お母様とはそれを最後に、もう再会することはなかった。照屋さんは幼いながらのその時の感情や見えていた状況を鮮明に説明して下さった。

戦時中、この事故は口外するなと、かん口令が出されており、半分以上の死者が出ているのにも関わらず、助かった疎開者たちは悲しみを嘆くことすらもできなかった。

対馬丸記念館には当時の状況や亡くなった方々の写真が展示されており、ご家族の声や救助された方々の言葉を聞くことで、改めて戦争は決してあってはいけないと感じた。

おわりに

今回、黒島研修に参加し、今まで水族館でしか見たことなかったウミガメの生態や島に住む生き物のことなど、観光だと知ることのできない黒島の一面、ウミガメと牛に愛される黒島の魅力を沢山知ることができた。島の住人も温かく、このような機会を設けて下さった黒島研究所の方々にも感謝しかない。

自分が住む北海道とは、気候も雲も海も見える景色が全く違い、すべてが新鮮でとても良い刺激を受け黒島が大好きな島になった。環境保護の一貫として、今後も引き続きウミガメを守る活動に貢献したいと強く思う。この研修を通して、沖縄・黒島に対しての見方や価値観が大きく変わる大変貴重な機会となった。

- きんゆう便り

- 黒島ってどんな島?