1923年~1949年

創成から戦争を経て

1923年4月、日本郵船株式会社の近海・内航部門を分離して、資本金1,100万円で初代近海郵船株式会社が設立されました。所有船舶は22隻 54,522総トン。

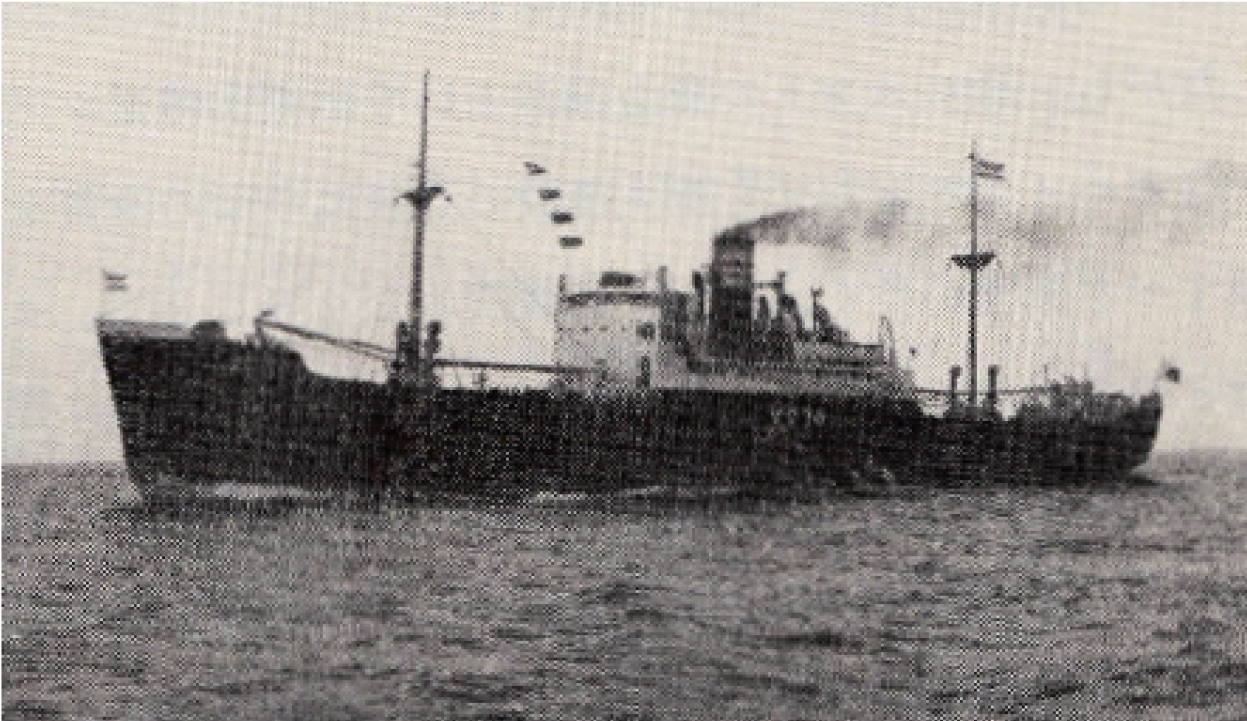

設立当時、日本郵船株式会社から継承した航路は、神戸/小樽、神戸/釧路、横浜/小笠原、横浜/樺太、小樽/樺太、函館/網走/千島、函館/樺太、神戸/天津などでした。その後関東大震災・金融恐慌など幾多の困難を乗り越えて、北方においては北洋材・樺太炭などの不定期部門にも進出し、南方においては台湾航路等を拡充し、当時最高水準の客船である「富士丸」を就航させました。

1935年から1939年にかけては日本郵船・大阪商船に次ぐ我が国第3位の定期船会社にまで成長しました。

1937年に日中戦争が勃発し、また同年の日・独・伊三国同盟の調印などにより、アメリカ・イギリス・オランダなどによる経済封鎖に直面して貿易は漸次減少し、わが国遠洋航路の活動水域が圧縮されるにいたりました。

こうした時局の下、1939年に近海郵船株式会社は再び日本郵船株式会社に合併されました。 1943年6月、太平洋戦争の戦況は苛烈を極めわが国の海上輸送力が極度に逼迫する状況の下、政府指導によって、木造機帆船による海運輸送力確保を目的として、郵船近海機船株式会社が設立されました。同社は内地沿岸諸港間の石炭・石灰石・肥料輸送や内地・朝鮮半島間の石炭・米、さらに南方の石油輸送などに従事しました。

1945年8月の終戦までの2年間に、全船舶の4分の3に及ぶ61隻が喪失、多数の船員・職員を失いました。

1949年〜1988年

昭和の成長期

終戦後、1949年7月、企業再建整備法に基づき、郵船近海機船株式会社を解散し、第二会社として近海郵船株式会社を設立致しました。

旧近海郵船株式会社の社名・社旗を受け継ぎ、鋼船による近海区域における営業分野の拡大を目指しました。

1989年〜現在

平成に入って

2003年10月、新たに「近海郵船物流株式会社」が日本郵船の100%出資で設立され、同12月旧近海郵船の定期航路事業及び一貫輸送事業等の営業譲渡を受けました。同時に長年親しまれてきた『近海郵船』『KYKLINE』のトレードマーク及びファンネルマークと社旗が引継がれました。

これにより、多数のRORO船を運航する船会社となり、北海道から沖縄までのサービスを提供し現在に至っております。2013年には社名を『近海郵船株式会社』に変更し、昔ながらの名前と歴史を担って運航を続けております。

また、近郵船舶管理株式会社に社船の船舶管理と配乗業務を委託するとともに、近海郵船北海道株式会社(旧郵船釧路運輸㈱)に北海道地区の業務を移管し、関係会社も含めた体制の構築とサービスの拡充を図ってきました。

沿革

1949年7月

終戦後、企業再建整備法に基づき、郵船近海機船株式会社を解散し、第二会社として近海郵船株式会社を設立致しました。旧近海郵船株式会社の社名・社旗を受け継ぎ、鋼船による近海区域における営業分野の拡大を目指しました。

1949年9月

小型鋼船の民営化により貨物船「富士丸」の自営を開始しました。

1950年4月

大型船の民営還元により貨物船「吉野丸」の自営を開始し、貨物船「豊城丸」を国内初の圧送式荷役装置を搭載するセメント専用船として就航させました。

1953年8月

台湾向け不定期配船を開始致しました。

1954年4月

フィリピン産南洋材の輸送を開始致しました。

1968年10月

旧ソ連からの北洋材輸送を開始致しました。

1969年4月

日本郵船株式会社の内航全部及び近海航路の経営を引き継ぎ、同社よりの定期傭船、受託船の継承により運航船舶は27隻 61,412総トンとなりました。

1970年4月

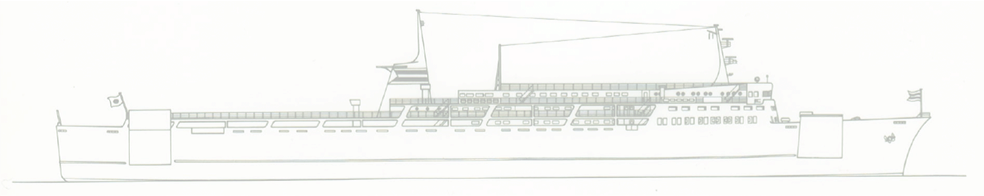

初のRORO船「北斗丸」を新造、大阪/苫小牧航路に就航致しました。

1972年7月

東京/釧路間にカーフェリー「まりも」「ましう」を就航、後に「さろま」を増配し、デイリー・サービスと致しました。

1975年9月

東京/小樽のコンテナフィダーサービスを開始致しました。(清崎丸)

1980年4月

日本郵船株式会社より東南アジア向け自動車輸送の業務を受託致しました。

1983年4月

自動車運送取扱事業(現 貨物利用運送事業)を開始致しました。

1990年5月

東京/釧路間のカーフェリーを新造「サブリナ」「ブルーゼファー」に代替致しました。 京浜/仙台のコンテナフィダーサービスを開始致しました。(昭和丸)

1993年9月

自動車部品専用船として、CGC船を名古屋/博多間に就航させました。

1997年4月

東京/釧路間のカーフェリー航路を、東京/釧路/十勝に変更致しました。

1998年7月

大型石灰石専用船を就航させ専用船部門についての拡充を図りました。

1999年5月

茨城県常陸那珂港の開港に伴い、大阪/苫小牧航路を大阪/常陸那珂/苫小牧に変更致しました。

1999年11月

東京/釧路/十勝のカーフェリー航路を休止し、代替船として大型RORO船を東京/釧路航路に投入、貨物輸送に特化致しました。

2000年2月

ROROタイプの巻取り紙専用船を新造、東京/苫小牧間に投入致しました。

2001年7月

大阪/常陸那珂/苫小牧航路の常陸那珂寄港を取り止め、新たに常陸那珂/苫小牧航路を開設し、川崎近海汽船株式会社とのスペース・チャーターによる共同運航を開始致しました。

2002年6月

大阪/苫小牧航路を廃止し、敦賀/苫小牧航路を開設致しました。これにより阪神・中京/北海道間の輸送が大幅に合理化されました。

2002年7月

大阪/那覇航路を東京/大阪/那覇に変更し、琉球海運株式会社とスペース交換方式による共同運航を開始致しました。

2002年12月

京浜/仙台航路にコンテナ新造船「はるかぜ」が就航致しました。

2003年10月

新たに「近海郵船物流株式会社」が日本郵船の100%出資で設立され、同12月旧近海郵船の定期航路事業及び一貫輸送事業等の営業譲渡を受けました。同時に長年親しまれてきた『近海郵船』『KYKLINE』のトレードマーク及びファンネルマークと社旗が引継がれました。

2003年10月

近海郵船物流株式会社が日本郵船株式会社の100%出資により設立されました。

2003年12月

近海郵船株式会社より定期航路事業及び一貫輸送事業等の営業譲渡を受けました。それと同時に、東京/苫小牧航路を開設致しました。

2008年4月

「郵船釧路運輸株式会社」を「近海郵船北海道株式会社」へ改称し、当社の北海道地区における業務を委託致しました。

2008年8月

船舶管理業務を「近郵船舶管理株式会社」へ委託致しました。

2009年8月

川崎近海汽船株式会社との共同運航航路である常陸那珂/苫小牧航路を1日2隻体制と致しました。

2011年3月

東日本大震災発生。 当社の各港も甚大な被害を受けるも、時限的に常陸那珂/苫小牧航路を川崎/苫小牧航路に変更し 本州と北海道の物流を支える機能を維持し、復興支援に寄与しました。

2013年4月

当社称号を「近海郵船株式会社」に変更致しました。

2015年

敦賀/苫小牧航路にRORO新造船3隻「ひだか」「つるが」「ほくと」が就航致しました。

2018年

常陸那珂/苫小牧航路にRORO新造船2隻「まりも」「ましう」が就航致しました。

2019年4月

敦賀/博多航路を開設しました。 北海道から敦賀を経由して九州までを結び、九州/阪神・中京/北海道の輸送が合理化されました。

2022年7月

東京/大阪/那覇航路にRORO新造船「しゅり」が就航致しました。

- 近海郵船とは

- 近海郵船の歴史